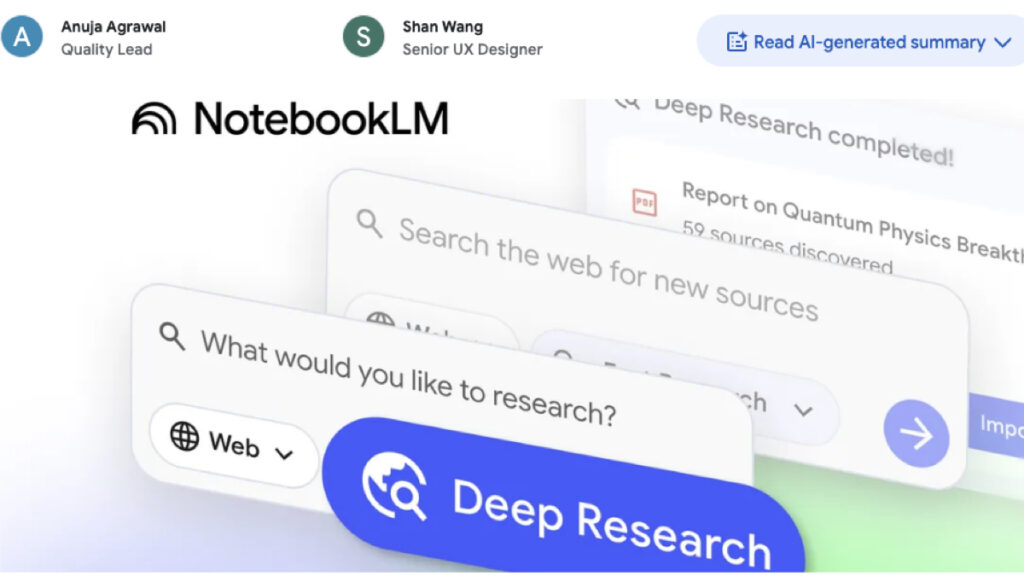

2025年11月13日(現地時間)、Googleが同社のAI研究支援ツール「NotebookLM」の大型アップデートを発表した。新機能「Deep Research」により、Web上の数百サイトを自動調査してレポートを生成し、さらにGoogleスプレッドシートやMicrosoft Word文書との直接連携が可能になる。日本を含む180以上の地域で、1週間以内に順次展開される予定。

Deep Research:自動Web調査機能が本格稼働

Google公式ブログによると、「Deep Research機能は専任の研究者のように動作し、ユーザーの質問に基づいてリサーチプランを自動生成、数百のWebサイトを巡回調査する」[1]。従来の「Fast Research」(従来のDiscover機能から改称)に加え、より本格的な調査に対応する2段階システムとなった。

主な特徴:

- 処理時間: Deep Research(数分~数十分)、Fast Research(数秒~数十秒)

- 調査範囲: 数百サイトの自動クロール vs 限定的な主要ソース検索

- 出力形式: 詳細レポート+完全引用リスト vs 要約+簡易引用

Deep Research実行中は背景処理により、ユーザーは他のノート編集作業を継続できる設計となっている。

ファイル連携の大幅拡張—スプレッドシートが本格対応

今回のアップデートでは、これまでGoogleドキュメントとPDFに限定されていたファイルサポートが大幅に拡張された。

新対応形式:

- Google Sheets(表計算データの直接読み込み・分析)

- Microsoft Word(.docx)ファイル

- Google DriveのPDF(URL経由での一括インポート)

- 画像ファイル(数週間以内に対応予定)

Googleスプレッドシートとの連携により、「データ表の内容を読み取り、NotebookLM上で統計分析や可視化レポートの生成が可能」[1]になると発表されている。

段階的ロールアウト—日本では一部機能に遅れも

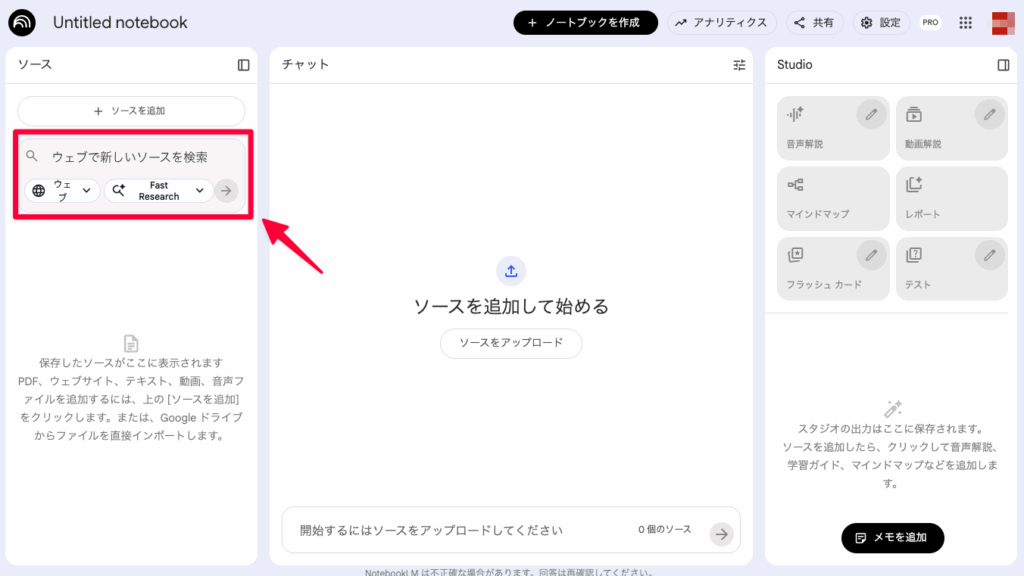

Google側は「Deep Research機能は1週間以内に全ユーザーへ展開」[1]としているが、実際の展開状況にはばらつきがある。日本のユーザー報告では、Fast Research機能は利用可能な一方、Deep Research選択肢がまだ表示されないケースが確認されている。

利用開始手順:

- notebooklm.google.comにアクセス

- 新規ノートブック作成時に「Web」ソースを選択

- プロンプト欄でFast/Deep Researchを切り替え

- 調査クエリを入力して実行

なお、筆者のNotebookLMでは、まだDeepResearchは実装されておらず、Fast ResearchやGoogleスプレッドシートとの連携のみ可能となっておりました。

既存機能との統合—音声概要やフラッシュカード生成も活用可能

Deep Researchで生成されたレポートは、NotebookLMの既存機能(音声概要生成、フラッシュカード作成、クイズ生成)と完全に統合される。これにより「調査→分析→学習資料化」の一連の流れを単一プラットフォーム上で完結できる環境が整った。

NotebookLMは現在50以上の言語に対応し、日本語での音声概要生成やチャット応答も高精度で動作することが確認されている[2]。

最終更新日:2025年11月16日

※免責事項

本記事の情報は執筆時点のものです。AI技術は急速に進歩しているため、最新情報については各サービスの公式サイトをご確認ください。

Citations:

Citations:

[1] Google公式ブログ – NotebookLM adds Deep Research and support for more source types

[2] Google Japan公式ブログ – NotebookLM の音声概要が日本語を含む 50 以上の言語で利用可能に

[3] Google NotebookLMヘルプ – NotebookLM の詳細

[4] Google NotebookLMヘルプ – NotebookLM でサポートされている言語

[5] Google Geminiサポート – Gemini を使用できる国や地域

[6] Google NotebookLM公式サイト – NotebookLM