📖 この記事で分かること

・筆者のAIツール使用遍歴(DevinからCursor 2.0まで)

・Composer 1モデルの技術的背景に関する興味深い発見

・Cursor 2.0エディタの革新的な新機能群

・オープンソース技術活用による開発の現実

💡 知っておきたい用語

・Cursor【カーソル、カーサー】:AIコーディングエディタ。VS Codeベースで独自のAI統合機能を搭載

・Composer 1:Cursor独自開発のAIモデル。海外の技術コミュニティで興味深い技術背景が議論されている

最終更新日: 2025年11月9日

私はCursorをベータ版の頃からメインエディタとして使ってきました。そのCursorが2.0になって独自のAIモデル「Composer 1」を搭載したとき、その性能に驚いていました。しかし最近、技術コミュニティで興味深い議論を目にしました。

私のAIコーディング体験談:変遷の軌跡

Devin時代:感動と挫折

最初にDevinを触ったとき、「これは革命だ!」と思いました。AIが自律的にコードを書く様子を見て、未来を垣間見た気分でした。

Slackで会話するだけで、開発を進めてくれる体験。外部のエンジニアに仕事を依頼している感覚で開発が進むことに感動したのを覚えています。

しかし、実際の開発で使おうとすると話は別でした。指示が伝わりにくく、思った通りの動作をしてくれない。結果的に、「すごいデモ」止まりで終わってしまいました。

Claude Code時代:初めてのAI主体開発

https://www.claude.com/product/claude-code

Claude Codeが登場したとき、状況は一変しました。初めて「AIを主体とした開発」が現実的になったのです。

即座にMAXプランを契約し、ガンガン活用しました。この時期は本当にエキサイティングで、AIと対話しながらコードを書く新しいスタイルに夢中になりました。

Gemini CLIも併用していましたが、やはりClaude Codeの理解力とコード生成能力の方が好みだったのでClaude Codeを使っていました。ただし、すごいが、どこか使いにくさはありました。レスポンスが重たく、複雑な指示を出すと迷子になることもありました。

Codex時代:使いやすさの革命

https://openai.com/ja-JP/codex

Codex(GPT-5-Codex)時代:使いやすさの革命

その後、GPT-5-Codexが公開されたタイミングで、私はClaude MAXプランを解約し、GPT-5-Codexでの開発や実験を繰り返しました。

GPT-5-Codexの何が良かったかというと、圧倒的な使いやすさです。Claude Codeに比べてかなり使いやすく、PCやスマホ、どこからでも手軽に指示が出せるのがすごく良かったのです。

Cursorベータ版からの長い付き合い

実は私、Cursorをベータ版の頃からメインエディタとして使っています。当時はまだ荒削りでしたが、VS Codeベースの使い慣れたインターフェースと、AIとの自然な統合に可能性を感じていました。

Cursorは、他のAIと併用しながらも常にメインエディタとして利用しています。

Cursor 2.0の革命:独自AIモデルと豊富な新機能

https://cursor.com/ja/home?from=agents

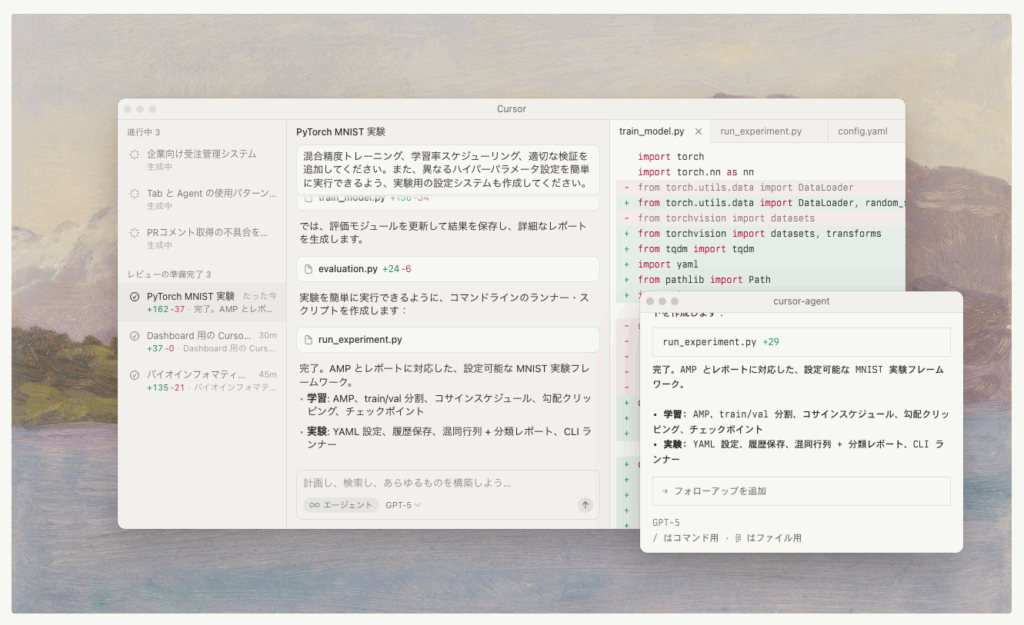

そして、Cursor 2.0がリリースされました。 最大の変化は独自開発のAIモデル「Composer 1」の搭載でしたが、それ以外にも革新的な機能が満載でした。

Cursor 2.0になり、それまで使っていたClaude Code、Codexはサブになり、メインがComposer 1になりました。良い回答を出すし、速度もかなり早い印象です。

Composer 1モデルの優秀な性能

Composer 1というAIモデル自体の性能について、Cursor公式が発表している数値は:

- 応答速度: 従来の同等性能モデルと比較して4倍高速

- 完了時間: ほとんどのタスクを30秒以内で完了

- コード理解: 大規模コードベースでのセマンティック検索に対応

Cursorエディタの革新的な新機能群

並列マルチエージェント機能

最大8つのAIエージェントを並列で実行できるようになりました。 これはCursorエディタの特徴的な機能で、Gitワークツリーやリモートマシンを使って、互いに干渉することなく独立して作業できます。同じタスクを複数のモデルに依頼して、最良の結果を選択することも可能です。

Browser Tab機能

組み込みブラウザタブが追加され、CursorがコードをテストしてUIの動作確認まで自動化できるようになりました。

Run in Sandbox機能

安全なサンドボックス環境でのコード実行が可能になりました。 macOSでセキュアな環境を提供し、企業ユーザー向けには管理コントロールや監査ログも完備されています。

その他の便利機能

- 音声モード: 音声でAIエージェントと対話可能

- 改良されたコードレビュー: 複数ファイルにわたる変更を一画面で確認

- LSP改良: 「定義へ移動」や診断機能の精度向上

興味深い技術的発見:Composer 1の技術的位置づけ

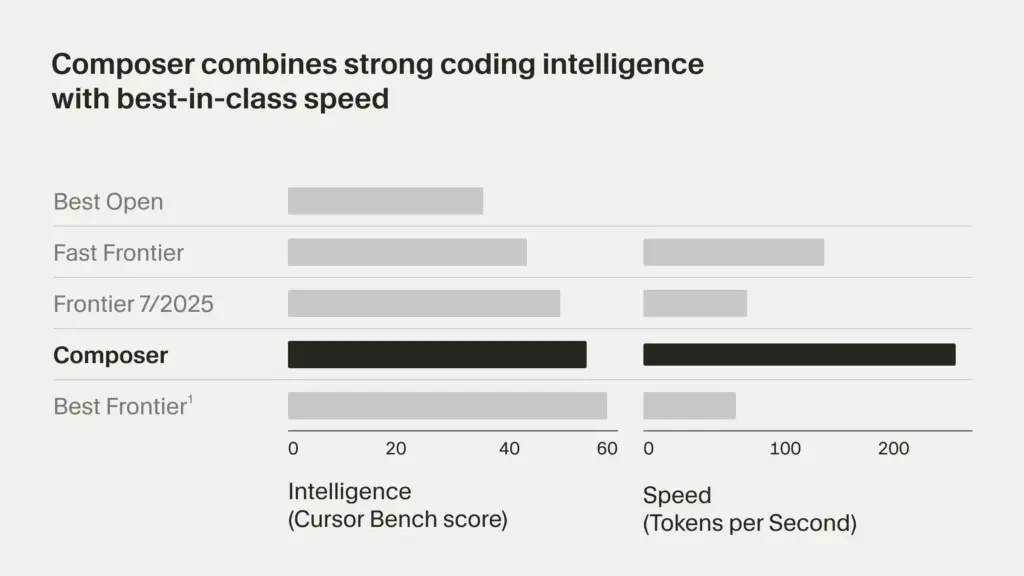

そんな中、Cursor公式の技術ブログで興味深い情報を発見しました。Composer 1のベンチマーク比較において、GLM-4.6が「Best Open」カテゴリーの代表的なオープンウェイトモデルとして明示的に言及されているのです。

📊 ベンチマーク結果の詳細分析

各カテゴリーの具体的なモデル構成:

- Best Open: GLM-4.6、Qwen Coderなどのオープンソースモデル群

- Fast Frontier: Claude 3.5 Haiku、Gemini Flash 2.0などの高速特化モデル

- Frontier 7/2025: GPT-4o、Claude 3.5 Sonnetなどの最先端プロプライエタリモデル

- Best Frontier: 各社の最高性能フラッグシップモデル

注目ポイント:

- Composer: Intelligence(約60点)とSpeed(約200トークン/秒)で圧倒的優位

- 従来の課題解決: 「高性能 vs 高速」のトレードオフを克服

- リアルタイム開発: インタラクティブなコーディング体験が実現可能に

海外の技術コミュニティでComposer 1とGLM-4.6の関連性が議論されていることと合わせて考えると、両者は確実に同じ技術的レベルで競合する関係にあることが分かります。

さらに注目すべきは、同様にGLM-4.6との関連が指摘されているWindsurf(SWE-1.5モデル)について、同社の関係者から何らかの言及があったとの報告もあることです。また、技術者がSWE-1.5を”jailbreak”(制限を回避)した際に、GLM-4.6ベースであることを”自白”したという事例も報告されています。

これらの指摘が正確かどうかは明確ではありませんが、シリコンバレーのAI企業における技術選択について、非常に興味深い議論が展開されているのは事実です。

さらに興味深いことに、2025年11月6日には中国のMoonshot AIから「Kimi K2 Thinking」という1兆パラメーターのエージェント特化AIモデルが公開されました。このモデルは人間の介入なしで最大200〜300の連続したツールを呼び出せる能力を持ち、「Humanity’s Last Exam」で44.9%、「BrowseComp」で60.2%のスコアを記録し、OpenAIのGPT-5やAnthropicのClaude Sonnet 4.5 Thinkingを超える性能を示しています。

Hugging Faceでオープンウェイトモデルとして公開されているこの事例からも、オープンソース技術がいかに急速に進歩しているかがわかります。

もしこれらの指摘が正しいとすれば、オープンソース技術を基盤とした独自開発という、現代的なAI開発手法の好例と言えるでしょう。

GLM-4.6の技術仕様:参考として

参考までに、議論されているGLM-4.6の技術仕様を見ると:

- MoE(Mixture of Experts)アーキテクチャ: 355Bパラメータのうち32Bを効率的に活用

- 200Kコンテキスト長: 大規模なコードベースでの作業に最適

- 性能: Claude Sonnet 4との比較で48.6%の勝率を記録

これらは確かに、Composer 1の優秀な性能特性と一致する部分があります。

Kimi K2 Thinkingの技術仕様:最新の競合として

参考までに、最新のオープンウェイトモデルKimi K2 Thinkingの技術仕様も見てみましょう:

- 総合1兆パラメータ規模: MoEアーキテクチャで効率的な処理を実現

- 256Kコンテキストウィンドウ: 大規模なドキュメント処理に対応

- エージェント特化設計: 最大200〜300の連続ツール呼び出しが可能

- 高性能スコア: GPT-5やClaude Sonnet 4.5 Thinkingを超える性能を記録

このような最新モデルの登場により、AI開発競争がさらに激化していることがわかります。

🌏 オープンソースAI競争の新局面

中国発オープンモデルの台頭:

- GLM-4.6(Zhipu AI):MoE 355B、48.6% vs Claude Sonnet 4

- Kimi K2 Thinking(Moonshot AI):1T規模、GPT-5超えの性能

- Qwen Coder(Alibaba):コーディング特化で実用レベル達成

Silicon Valleyへの逆流現象:

CursorやCognition(Windsurf)など、米国のトップAIスタートアップが中国のオープンモデルをベースに製品開発を行う「逆輸入」現象が注目されています。

💼 開発者・企業への実践的インパクト

コスト革命:

- プロプライエタリモデル:月額数万円〜数十万円

- オープンウェイトモデル:自社インフラで無制限利用可能

技術的自由度:

- カスタマイズ可能:特定ドメインへのファインチューニング

- ベンダーロックイン回避:複数モデルの組み合わせが容易

技術者として素直な評価

総合的な使用感

- Claude Codeとの比較: より使いやすく、レスポンスが軽快

- 速度: ストレスを感じない快適なレスポンス

- 統合感: 長年使ってきたエディタとAIの完璧な融合

- 機能の豊富さ: ブラウザ、サンドボックス、マルチエージェントと充実

現場での実感

特に印象的なのは、並列マルチエージェント機能です。同じリファクタリングタスクを複数のAIに依頼して、最も良い解決策を選択できる。これまでの「1つのAIに依存」から「複数のAIを活用」へのパラダイムシフトを感じます。

Browser Tabも革命的で、フロントエンド開発時の「コード→確認→修正」のサイクルが劇的に高速化されました。

オープンソース技術活用の現実

技術コミュニティでの議論を見ていると、現代のAI開発におけるオープンソース技術の重要性を改めて感じます。多くの優秀なAIサービスが、オープンソースの基盤技術を活用しながら独自の価値を創出しています。

Composer 1についても、どのような技術的背景があるにせよ、最終的にユーザーが体験できる価値こそが重要だと思います。

よくある質問

Q: Composer 1の技術的背景について心配すべきですか?

A: 現代のAI開発では、オープンソース技術を基盤とした独自開発が一般的です。重要なのは最終的なサービスの品質と安全性だと考えています。

Q: Cursor 2.0の新機能で最も便利なのは?

A: 個人的には並列マルチエージェント機能です。複数の解決策を比較検討できるのは、開発の質を格段に向上させます。

Q: 今後も使い続ける予定ですか?

A: 間違いなく継続使用します。技術的背景にかかわらず、現時点で最も完成度が高く、日常開発に欠かせない存在になっています。

まとめ

Cursorをベータ版から使ってきた身として、2.0の進化は本当に感動的でした。独自AIモデル「Composer 1」の性能はもちろん、エディタとしての機能の豊富さが素晴らしい。

そして、Kimi K2 Thinkingのような最新オープンソースモデルの登場を見ても、AI技術の進歩は止まることがありません。技術コミュニティでの興味深い議論も含めて、現代のAI開発におけるオープンソース技術活用の現実を垣間見ることができました。

どのような技術的背景があるにせよ、オープンソース技術を活用しつつ独自の価値を付加するのが、現代の技術開発の主流です。開発者として、技術の出自よりも実際の価値を重視したいと思います。

【用語解説】

- Cursor【カーソル、カーサー】: AIコーディングエディタ。VS Codeベースで独自のAI統合機能を搭載

- Composer 1: Cursor独自開発のAIモデル。技術コミュニティで様々な技術的議論の対象となっている

- GLM-4.6【ジーエルエム】: Z.ai開発の大規模言語モデル。オープンソースで提供

- MoE【エムオーイー】: Mixture of Experts。効率的にモデルを使う技術

- マルチエージェント: 複数のAIを並列で動かし最適解を選ぶCursorの機能

- Kimi K2 Thinking【キミケーツーシンキング】: Moonshot AI開発のエージェント特化AIモデル。1兆パラメータ規模でオープンソース公開

関連記事

免責事項: 本記事の情報は執筆時点のものです。必ず最新情報をご確認ください。AI技術は急速に進歩しているため、機能や制限は予告なく変更される場合があります。

Citations:

[1] https://cursor.com/blog/2-0

[2] https://cursor.com/ja/blog/composer

[3] https://ascii.jp/elem/000/004/350/4350238/

[4] https://ascii.jp/elem/000/004/253/4253872/

[5] https://ascii.jp/elem/000/004/261/4261481/

[6] https://huggingface.co/moonshot-ai/kimi-k2-thinking

[7] https://github.com/THUDM/GLM-4

[8] https://recodechinaai.substack.com/p/chinese-open-source-llms-are-winning